Trino2 3Dプリンター: Wiki&解説ページ †

| SEO SPAMボットの攻撃対象になるため、ハイランクユーザー以外の方は編集できません。 |

Trino3Dプリンターはリニアデルタ型のパラレルリンク機構を採用した3Dプリンターです。

通常3DプリンターはX軸、Y軸それぞれ独立した移動で平面を、そしてZ軸による昇降で3次元の移動を実現し立体物を造形しますが、パラレルリンク機構では立体はもちろん平面や直線を表すにもXYZの3軸を使います。これにより、常に3つのモータを使って射出ヘッドの位置を決めるため、モータへの負荷が低く、高速移動が可能になるだけでなく、一個あたりのモータ誤差の造形精度への影響が少なくなりますので、高精度な造形が可能になります。

この機構はスピードと正確さが求められる部品工場の選別機などに採用されており、3Dプリンターの中でもトップクラスのスピードと、滑らかさな曲面を実現します。

はじめに 購入された方は必ずお読みください †

3Dプリンターは使い方次第で今まででは実現不可能だった物を作り出すことができる次世代の必須機器ですが私たちがいつも利用している家電製品とは違い、どちらかというと工具や道具のような存在です。

射出部分は高温になり消耗したり、使用素材の多様化によって多くのユーザーによって新しく解明しいく未知の部分が多く、それによる部分的な故障も多く起こります。

多くの家電製品のような故障したら終わり、ではなく、3Dプリンターは道具のように自分でメンテナンスしたり直すことが必要です。

Trinoデルタ3Dプリンタは、ヘッドが高速で移動し、先端部分を高温にしています。プリンタが動作しているときは常に起こりうる危険に注意してください。

プリンタの電源が入っている状態でプリンタのコントローラ基板に触れないでください。作業する前に、必ずプリンタの電源をオフにし、AC電源コードを抜いてください。

ホットエンドのヒーターをオフにしてもしばらくは絶対に触れないでください。ホットエンドは完全に冷却するまで20分かかります。また、造形したての部分には触れないでください。樹脂が肌に固着し、火傷を引き起こす可能性があります。

また、造形プレートは火傷を引き起こすことができる温度に設定できることに注意してください。

プリンタの上または近くに可燃物や液体を置かないでください。

プリンタが動作しているときには、ベルト、プーリーやギアなどの可動部分に指を入れないように注意してください。また、プリンタの可動部分に引っかかることが懸念される長い髪や服などは作業中は結んでおくことをお勧めします。

特にコントローラ基板に触れる前に、身体をアースしてください。静電気によりコントローラ基板の電子部品を破損することがあります。

18歳未満の子供が使用する場合は、大人の方が付きそうことをお勧めします。

3Dプリンターでよく使われる用語* †

- フィラメント

- 3Dプリントに使われる熱可塑性樹脂(いわゆるプラスチック)でできたプリント素材です。Genkeiでは断面直径が1.75mmの物を使用しております。 このフィラメントを’’ホットエンド’’先で加熱することにより樹脂を溶融し、エクストルーダーで射出し積層させていきます。

- ステッピングモーター

- 英語では「Stepper Motor」と呼ばれます。

ステッピングモーターは各軸を動かしているモーターです。 3Dプリンターではほぼすべての機体に使用されている四角いモーターです。 指で軸を回してみるとクリック感があります。 Genkeiでは1ステップ(クリック)が1.8度の物を使用し1周360度で200ステップになります。Trino2で使われているエクストルーダー用のモーターのように遊星ギアを使用した減速によりトルクを大きく稼ぐものもあります。自転車のギア比と同じ原理です。

- エクストルーダー

- エクストルーダーはステッピングモーターの軸にドライブギアと呼ばれるフィラメントが食いこむように刻み込みを側面に施された円柱状の金属パーツとの組み合わせにより、フィラメントを押し出しと引き抜きを行う射出機構そのものです。

ホットエンドを含めてエクストルーダーと呼ばれる場合や、モーター部分だけを指す場合もあります。

- ホットエンド

- ホットエンドはその名のを表すように射出するフィラメントを加熱し溶融させる機構です。

ホットエンドは大きく次の部品で構成されています。

・ カートリッジヒーター(電気ヒーターの加熱体)

・ サーミスター(温度センサー)

・ ノズル

・ ヒートコア(カートリッジヒーターを差し込み加熱される金属ブロック)

・ コールドバレル(ヒートコアに繋ぐ加熱前に通るバレル)

・ 放熱用アルミヒートシンク

これらを組み合わせることにより、先端のノズル周りのみ加熱させ、ヒートコアより上部を冷却させ3Dプリントのための精密な樹脂射出を実現します。

Genkeiではノズルとコールドバレルを分けた2ピース型と一体になった1ピース型の二種類あり、新型ホットエンドは2ピース型です。

- 制御ボード(コントローラー)

- 制御ボードは3Dプリンター自体を動かす小型のコンピューターです。パソコンから送られてくる、またはSDカードから読み取られるGcodeの命令に沿って各軸のモーターの駆動やヒータの加熱などを制御します。

Trino2で使われる用語 †

- エンドエフェクタ(または単にエフェクタ)

- ロボット用語で「ロボットが対象物に直接働きかけする機能を持つもの」と定義されています(JISB0134-2025)。

デルタプリンタではホットエンドを6箇所のアーム端に固定する三角形のユニットを指します。

- タワー

- 120°づつ離れて立てられた柱のことです。電源スイッチのある方向を正面として、左側がXタワー、右側がYタワー、奧がZタワーと呼びます。

- キャリッジ

- タワーに取り付けられた2つのアーム端を保持するパーツです。駆動ベルトとつながって、タワーと平行に上下するようになっています。

- アーム(ロッド)

- キャリッジとエンドエフェクタの間をつなぐ棒のことです。Trinoではアームの先端に強力なネオジム磁石を使い、鉄球を介して同じくネオジム磁石を持つエンドエフェクタ、およびキャリッジとつなぐことで、バックラッシュなしに正確かつスムーズにエンドエフェクタを目標点に移動させることができます。また、ネジで固定するリンク機構ではないため、ノズル先端に異常な力がかかったときには外れてアームの損傷を避ける安全機構となっています。

- レベリング(平面出し)

- デルタ型の特徴として、ノズルを移動させるための各パーツの公差や取付誤差によりXY平面内で移動させたつもりが、凸型や凹型に湾曲したり傾斜したりします。これを補正するのがレベリングです。レベリングをしていないと、ノズル移動時に造形プレートを引掻いたり、樹脂の密着が不十分で造形ができなかったりします。

この作業を手動で行うには慎重な測定と複雑な計算をする必要がありました。しかしTrinoでは測定と補正を自動で行うためのセンサー機構とオート補正値計算機能を持っていますので自動でレベリングをすることが出来ます。

設置について †

設置場所 †

- 機体の底面は必ず風が通るようにしましょう。Trinoは底面にあるファンから廃熱するようになっています。

電子機器内部に熱がこもると高熱によりモータードライバが保護動作に入るため正しく造形されなくなるだけでなく、ノズルが造形物にぶつかり、ケガや機器の故障につながります。さらに高温下で使い続けるとコントローラが故障する原因にもなります。

- 機体を置く場所は必ず地面の安定している場所にしてください。

- 日向直下に設置すると機体本体が高温になり、これもまた電子機器の温度上昇につながります。

また、モーター自体が高温になると、これもまたモーター駆動において脱調を起こします。

♠動作音に対するTips

超静音化キットを使用しないでもある程度の駆動音対策をすることができます。

週刊少年誌のような厚めの週刊誌を土台にして設置するとモーター駆動の振動を設置面(机の天板等)に伝えないようにできます。このとき同じ厚みのものを3冊用意しするとよいでしょう。

尚静音化キットは根本的にモーター駆動を電気的に解決するためモーター駆動による振動が極限に抑えられます。

初期起動の確認 †

- 電源プラグをコンセントに差し込んで、3Dプリンター左下のメインスイッチを入れTrino2が実際に起動するか確認してみましょう。

- このとき、まずTrino2に搭載されているファンがすべて回っていることを必ず確認してください。どれか一つでも回っていない場合は、すぐに電源をオフにし、電源プラグを抜いて制御ボード、電源ユニットからコードが外れていないかどうか確認してみてください。

制御ボードにささっているコネクター類が半抜け状態になっていたりするとまた同様にファン等が回らない現象を引き起きます。

コードが外れている場合はちゃんとコードを制御ボード、電源ユニットにつなぎなおしてください。

まずはここから「導入からプリント」までのマニュアル †

まず必要なソフトのダウンロードとインストールをしましょう! †

※画面が小さくて見ずらいと思います、動画ウインドウの右下にYoutubeボタンがありますのでYoutubeページで大きく見ることもできますし、さらに右の四角い枠ボタンでは全画面表示することができます。

Arduinoのダウンロードとインストール

ダウンロードページ: https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases#1.0.x

上記からバージョン1.0.5をWinodowsの場合はInstallerを、Mac方はそのままダウンロード、インストールしてください。Macの場合は解凍後アプリケーションフォルダに入れてください。

WindowsInstallerからインストールした後、32ビット版のWindowsであればドライブC内、Program Files内にArduinoフォルダができ、その中にインストールされます。64ビット版の場合はProgram Files(x86)の中に同様のフォルダにインストールされます。

※重要 インストール時にドライバーも同時にインストールするか聞かれるので必ずドライバーをインストールしましょう。

ドライバーは3Dプリンターに限らず機器とパソコンをUSBで繋いで通信し合うための鍵となります。

ドライバーがインストールされないと3Dプリンターをパソコンから操作できないので必ずインストールしましょう。

ホストソフト「Pronterface」のダウンロードとインストール

Windows用ダウンロード: http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/Printrun-Win-Slic3r-03Feb2015.zip

MacOSX用ダウンロード: http://koti.kapsi.fi/~kliment/printrun/Printrun-Mac-03Feb2015.zip

Zipファイルダウンロード後、Windowsの場合デスクトップや自分のわかりやすい場所にフォルダを作りその中に解凍しましょう。

Macの場合解凍したファイルをアプリケーションフォルダに移動してDockに追加しましょう。

ホストソフト「Kisslicer」のダウンロードとインストール

ダウンロードリンク: http://www.kisslicer.com/download.html

一番上のバージョン1.5をダウンロードします。

Zipファイルダウンロード後、Windowsの場合デスクトップや自分のわかりやすい場所にフォルダを作りその中に解凍しましょう。

Macの場合解凍したファイルをアプリケーションフォルダに移動してDockに追加しましょう。

※注意 Kisslicerは起動して閉じた後に4つのファイルを自動生成します。特にWindowsの場合管理権限により生成が阻止される場合があります、その場合ドライブC直下にフォルダを作り、その中で起動してみましょう。

3Dプリンターと接続をしてみましょう。 †

まず3DプリンターとパソコンをUSBで接続し電源を入れ、

Pronterfaceの赤いアイコンをダブルクリックし起動してみましょう。

左上のBaudRateを250000にし、ポート(Port)がWindowsの場合COM数字になっていることを確認しましょう。Macの場合は文字の羅列になっていることを確認しましょう。

※ポート(Port)がCOM数字(Winの場合)ではなく空欄の場合ドライバーが正しくインストールされていないことになります。

ドライバーのインストールでつまづいた場合、以下のソフトウェア解説からも詳しい解説をしています。

COMポートが確認できたらConnectボタンを押して3Dプリンターと接続をしてみましょう。

この時右欄のステータス欄ではPrinter is now onlineと表示され様々なステータスが表記されます。

Pronterfaceの左下にはホットエンドのTとヒーテッドベッドのBの温度が表示されていることも確認しましょう。

スライサーの設定をして3Dプリントの準備! †

3Dプリントするには3DモデルをGcode化する必要があります。

Kisslicerを使って3Dモデルを解析しGcodeファイルを生成し、Pronterfaceから3Dプリントすることが可能になります。

Kisslicerの設定は動画近日公開を予定していますがまずは以下の通りに設定してみましょう。

ソフトを起動し、ExpertまたはMediumモードを選択します。画面右下のShowSettings?のチェックボックスにチェックを入れると設定画面が下段に出てきます。

Trino2の動作確認から3Dプリント開始! †

本動画ではTrino2 3Dプリンターの電源投入から起動、動作確認を行い、

フィラメントの装填、プリント時の諸注意や一度わざとプリント失敗してからスライサーの微調節を行い3Dプリントまで説明しています。

よりTrino2を使いこなすために †

Trino2の自動平面調節機構 Zprobeの解説 †

注意: Trino2をご購入の方へ、工場出荷時からZprobeによる平面度測定を行い試しプリントまで行ってから出荷しております。 Zprobeが必要な時はメンテナンス時やご自身でカスタマイズされるとき、 出荷後配送による衝撃で平面度調節が再度必要な場合行ってください。

Zprobeの使い方のおさらい:

- Trino2のエフェクター背面に取り付けられている金属棒のロッドを手で下に降ろしてみましょう。磁石で上部にくっついているだけなのでカシャっと下に降りるはずです。 ※必ず行ってください。

- Pronterfaceの右側のステータス欄下部またはSimplify3DのCommunicationウィンドウから M502 を入力しエンター、入力後 M500と入力しエンターをすると 初期化になります。 Zprobe開始する場合 一度まっさらに初期化しましょう。

- その後 G30 A と打ってエンターでZprobe開始です。

- Zprobeは一番最初に指で下したロッドとそれにつながるスイッチと連動してベッド面の平面度を測定します、 測定部分は中央 奥 左奥 左手前 手前 右手前 右奥 の7点です (六角形と中央)。

- 上記7点を何回も反復計測し、それぞれの高さ距離の平均値と差異から得られる値を一時的に記録していきます。 ですのでZprobeはお使いの機体によって終了時間が大きく異なります、2時間で終わる場合もあれば何時間もかかる場合もあります。

- Zprobeが終わるときのサインはホームに戻りもう動かなくなった時です。 ステータス欄またはCommunicationウインドウをみてみると 英語で「M500を入力すると反映される」というサインだけ残っているはずです。

- Zprobeの動作が終わり次第 最後に M500 と入力してエンターを押すとG30 Aで開始したZprobeの自動計測値を反映させることで終了します。

- 終了後はZprobeで計測に使うロッドを指で押し上げて元の場所に戻してください。 一つ前の3Dプリント開始のチュートリアル動画同様、ノズルとベッド面の隙間をわざと大きく開けた設定(Z-offset)を十分に設けてから開始してください。

Simplify3Dの導入、設定解説 †

Simplify3D使用上でもプリントの開始方法や操作方法はほぼ一緒ですので、まず初めてTrino2を使用開始する方は前項のKisslicer設定から導入動画で解説していますので先にそちらを是非ご覧ください。

Trino2では別途オプションでSimplify3Dご購入できます。Simplify3Dはスライサーとホストソフトウェア機能が一体になっています。Trino2用に設定するには以下のファイルをダウンロードしてください。

Simplify3Dをインストールするには、まずホームページでログインしてソフトウェアをダウンロードします。英語のページになりますが、クイックスタートガイドの日本語訳を用意していますのでご参照ください。

またソフトウェア解説ページにて詳しい設定変更の仕方等丁寧に解説した動画がございますので是非ご覧ください。

他のスライサーを使用する。 †

Trino2は、RepRapのデルタロボット型システムを応用していますので、デルタロボットをサポートしている他のスライサーを使用することができます。

RepRap機器で利用できる代表的なスライサーはKisslicer, Slic3r, Curaです。このうちKisslicerはオープンソースではありませんが、基本機能は無償で使うことができます。

Simplify3D以外のスライサーをご使用になりたい場合は、次ソフトウェア解説ページから所望のソフトのダウンロードページに行き、ダウンロード後ソフトウェアの導入に従って用意してみましょう!

ダウンロードの際にはお使いのOSに気をつけて選択してください。

Trino1でのプリント開始の仕方 †

Trino2では本ページが導入解説となりますが、

Trino1での3Dプリントの仕方や導入方法は以下のページをご参照ください。

http://wiki.genkei.jp/?3D%20Printer%20Guide

機体解説 †

各部呼称 †

記述中

本体スペック †

W/幅 : 350mm D/奥 : 350mm (リール無しの場合) H/高 : 430mm

X軸 195mm Y軸 200mm Z軸 200mm (H/高さ)

0.3 (0.4mmノズル時)~ 0.025mm

5~120mm/s

出力可能素材 †

PLA・PolyPlusPLA・PolyMaxPLA・TerramacPLA・導電性PLA・Flex PLA(ゴムライク)・ABS ・SmartABS・Nylon ・各種金属樹脂・石膏ライク・熱変色性PLA・PET・T-Glase・HDGlassPET・スポンジ・HIPS・カーボン・ワックス樹脂・Co-polymerXT・木材樹脂・PVA・ポリカーボネート(高難易度)・ゴム素材(高柔軟材は不可)、その他随時追加、お問合わせください。

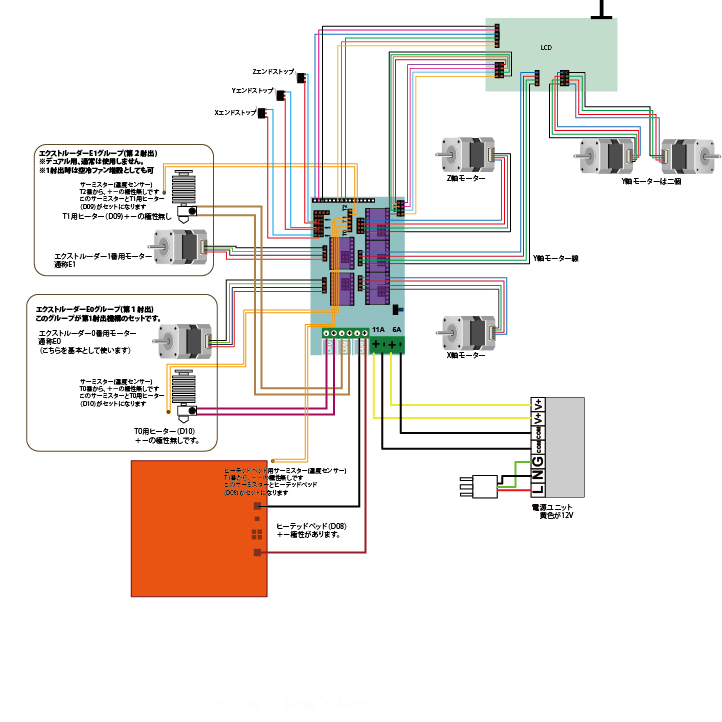

制御ボード †

配線図

配線図PDFダウンロード|  view?usp=sharing

view?usp=sharing

X軸周り †

説明 2-1 †

ステッピングモーターが駆動することによって、ベルトを引っ張り、Xキャリッジが上下に動きます。

注意点 2-2 †

Xキャリッジのベルトを止めているパーツからベルトが抜けてしまうことで、緩んでしまうことがあります。

- 解決方法:キャリッジの両側からベルトを引っ張りながら、ベルトを固定しているパーツの隙間に入れてください。

Y軸周り †

説明 2-1 †

ステッピングモーターが駆動することで、ベルトを引っ張り、Yキャリッジが上下に動きます。

注意点 2-2 †

Yキャリッジのベルトを止めているパーツからベルトが抜けてしまうことで、緩んでしまうことがあります。

- 解決方法:キャリッジの両側からベルトを引っ張りながら、ベルトを固定しているパーツの隙間に入れてください。

Z軸周り †

説明 2-1 †

す。

注意点 2-2 †

- 解決方法:キャリッジの両側からベルトを引っ張りながら、ベルトを固定しているパーツの隙間に入れてください。

エフェクター †

説明 2-1 †

X,Y,Zの3つの軸のキャリッジが独自に動くことでホットエンドを載せているエフェクターが平面上を並行に動きます。

エクストルーダー †

説明 2-1 †

ステッピングモーターに取り付けたドライブギアでフィラメントを押し出したり、引き抜いたりします。

注意点 2-2 †

長時間稼動し続けていると、ドライブギアがフィラメントのかすで詰まってしまい、フィラメントを上手く押し出すことができなくなってしまいます。

- 解決方法:ドライブギアを取り外し、歯ブラシなどで詰まっているかすを払うことで、目詰まりを解消することができます。

ノズル †

説明 2-1 †

Trino2に使用されている新型2ピースノズルではホットエンドの温度域を更に上げることができ、今までよりも幅広種類のフィラメントを出力することができます。

注意点 2-2 †

ホットエンドが十分に加熱されていない状態で、フィラメントを押し出すと、ノズル詰まりの原因となってしまいます。

ホットエンドで溶けたフィラメントがコールドバレルまで戻り、そこで冷えて固まってしまい、フィラメントが押し出せなくなってしまいます。

- 解決方法:ホットエンドの温度を280度まで上げて、フィラメントを押し出すことでノズル詰まりが解消することがあります。

ヒーテッドベッドの電源の線、サーミスタの線が抜けている。

電源の電力が足りていない。

ホストソフト、スライサーで、ベッドの温度を設定していない。

サーミスタがヒートコアから抜けている。

ヒータが故障している。

以上のような可能性がございますので改めてご確認ください。

ベッド †

説明 2-1 †

3Dプリンターにとってベッドの平面が出ていることがとても重要です。ベッドを支えている3点のボルトを上下させることで平面出しが調節出来るようになっていますので。 もし平面が出ていないときはここで調節を行ってください。

ベッドとノズル先の間に距離は0.1mm(紙1枚分)ほどが好ましいです。調整するときはZ軸のリミットスイッチに位置を調整するか、コントロールソフトでZ-Axisをオフセットすることで合わせます。

注意点 2-2 †

・ベッドの温度が温まらない

ヒーテッドベッドの電源の線、サーミスタの線が抜けている。

電源の電力が足りていない。

ホストソフト、スライサーで、ベッドの温度を設定していない。

・ベッドにフィラメントが張り付かない

そのままのアルミプレート、ガラス板にはフィラメントは張り付きません。

以下のものをアルミプレート、ガラス板に貼ることで、フィラメントをベッドに張り付かせることができます。

PLAの出力には「ドラフティングテープ」(メーカによって表面素材が違う場合がありますので、上手く張り付かないものもあります。)

PLA、ABS、特殊素材の出力には「カプトンテープ」、「シワなしピット」

(カプトンテープは出力する前に表面をエタノールなどで脱脂をする必要があります。表面に脂が付いている状態ですと、フィラメントが張り付かずに剥がれてしま場合があります。)

制御ボード †

説明 2-1 †

制御ボードによってGコードに指示に沿ってステッピングモーターを駆動させます。

注意点 2-2 †

ターミナルに差し込んでいた線の先をハンダでまとめてしまったことで、点接地になってしまい、スパークが起きることで、ターミナルが溶けてしまいます。

同様に、ヨリ線がターミナルからはみ出しているとスパークが起き、溶けてしまいます。

モータドライバーの電圧が高いです。

制御ボードのモータドライバーにファンの風がしっかりと当たっているか確認してください。モータドライバーの放熱が十分に出来ていないと脱調の原因となってしまいます。

- 解決方法:モータードライバーの可変抵抗をマイナスドライバーで回して電圧を下げてください。また、ファンの風がしっかりと当たるように調整してください。

・ステッピングモーターが反対に動く

制御ボードに接続しているステッピングモーターのコネクタの向きが反対です。

・ステッピングモータが止まらない

各軸のリミットスイッチのコネクタが抜けていたり、各軸のキャリッジがリミットスイッチに当たらない状態にあると、ステッピングモーターが止まらなくなってしまいます

綺麗に出力する為に †

PLA †

PLAを出力する場合にはホットエンド温度を 190~220℃、ベッド温度を60℃にすることを推奨しています。(フィラメントは製造元によって融解温度が違いますので、フィラメントのスペックを今一度確認してください)

PLAはノズル先に出力されているものを冷やすクーリングファンを取り付けることで、より綺麗に出力することができます。

ABS †

ABSを出力する場合はホットエンド温度を 230~240℃、ベッド温度を110℃にすることを推奨しています。(フィラメントは製造元によって融解温度が違いますので、フィラメントのスペックを今一度確認してください)

ABSを出力する場合はオプションのアクリルパネルを購入してください。ABSは急速に冷却されると、ひけて割れてしまうので、出力エリア周辺の温度を高く保ちながら出力していきます。

日時 &now;

Trino のバックアップ(No.14)

Trino のバックアップ(No.14)